壓傷(壓瘡/褥瘡)

-

壓傷患者多是長期卧床人士及長者

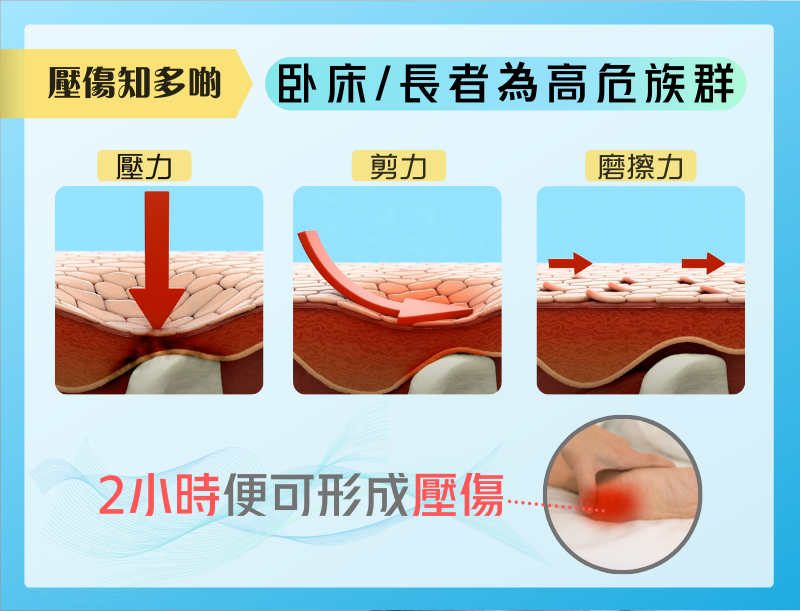

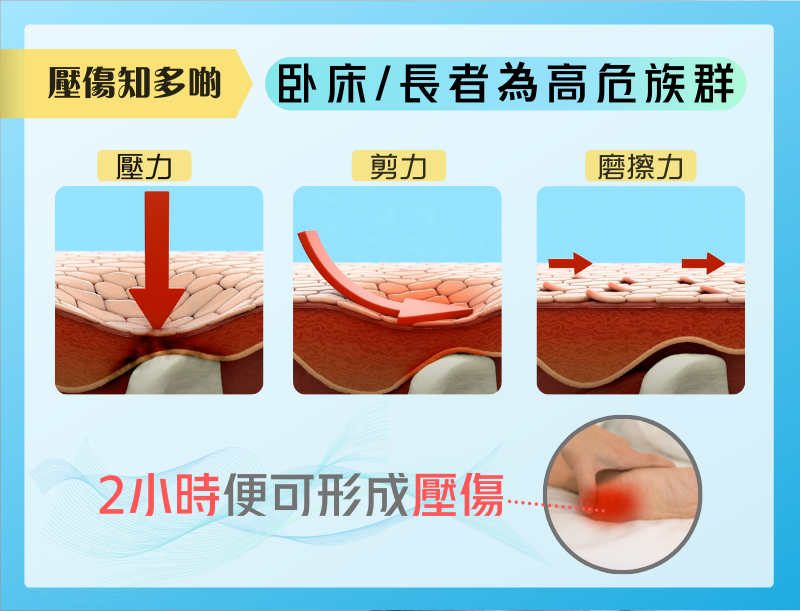

研究顯示,約10–25%的長者曾患有壓傷(又稱壓瘡或褥瘡),而在不同照顧環境中,發生率亦有顯著差異:醫院最高可達30%、安老院約23%、家居照顧則約為4%。壓傷的形成主要源於持續壓力、剪力與磨擦力對皮膚及底層組織造成損害,而營養不良、皮膚質素下降、動靜脈血管病變、糖尿病及低血壓等因素則會進一步提高患病風險,特別是在高齡及體弱群體中更為常見。

皮膚中的微絲血管只能承受約12–32mmHg的壓力,當壓力超過此範圍,便會阻礙血液循環,導致細胞缺氧壞死,最終形成壓傷。由於骨突位置(如腳踭、肩胛骨、手肘、耳朵等)皮下脂肪與肌肉較少,承壓能力低,成為壓傷的高危部位。例如,臥床時腳踭可能承受50–94mmHg壓力,坐下時臀部更可達100–150mmHg,遠超微絲血管的承受範圍。

除了壓力因素外,照顧者在日常護理過程中所施加的剪力與磨擦力亦不可忽視。如在扶抱、更換衣物或換片時施力不當,患者皮膚可能受到拉扯與摩擦,導致表皮撕裂或深層組織損傷。若患者有失禁問題,臀部長期接觸排泄物,皮膚受潮與受侵蝕,亦會大幅降低皮膚屏障功能,增加壓傷風險。

-

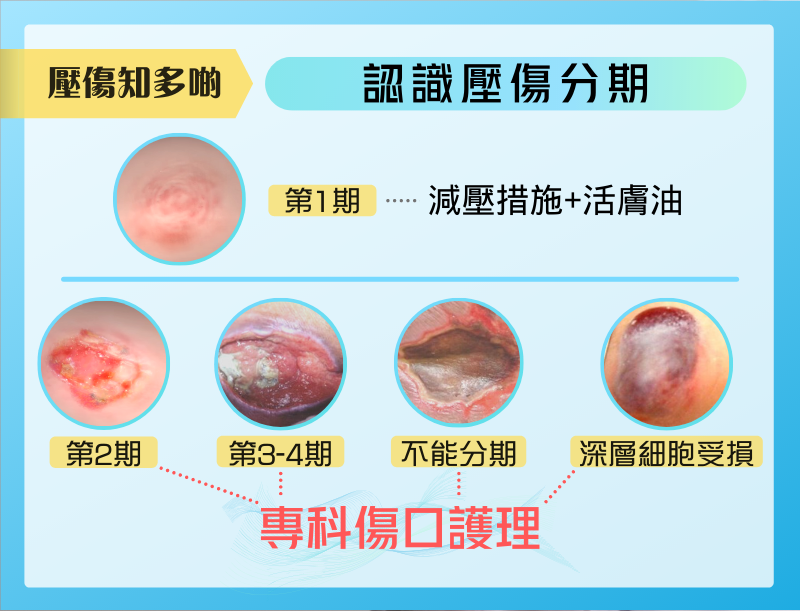

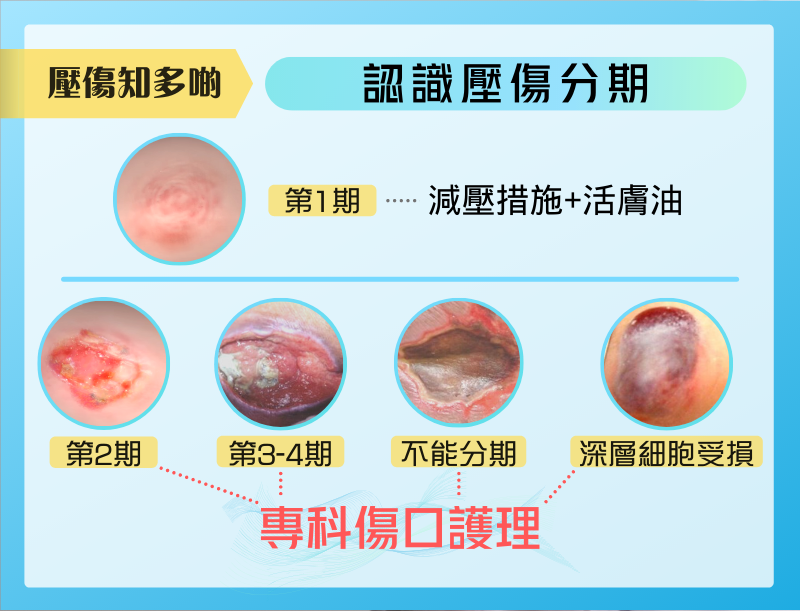

認識壓傷分期

壓傷(又稱壓瘡)是一種因長期受壓、剪力或磨擦力導致皮膚及底層組織壞死的慢性傷口。研究指出,若處理不當,潰爛傷口可持續數月甚至數年不癒合,對患者造成極大痛苦,尤其在長者照顧與臨床護理中更需高度關注。

壓傷根據嚴重程度可分為第1至第4期,另有不能分期及深層細胞受損兩類特殊情況::

【第1期】患處皮膚持續發紅 -> 此階段可在患處使用活膚油或含氧護膚產品,提升皮下含氧量,改善皮膚質素,並加強局部血液循環。

【第2期】表淺傷口或有水泡 -> 建議患者立即諮詢醫護人員,以防傷口進一步感染。

【第3、4期】傷口潰爛嚴重,可能曝露皮下脂肪、肌肉、筋腱甚至骨骼 -> 此階段需接受專科傷口護理,切勿延誤就醫。

【不能分期】傷口被焦痂覆蓋 -> 需由專科護士或傷口治療團隊進行診斷與處理

【深層細胞受損】傷口深處呈現瘀黑、紫紅色,甚至有血泡 -> 此類傷口亦需專科診斷與個人化護理方案,以防惡化成深層潰瘍

-

預防壓傷要訣:為脆弱皮膚「減壓」

在照顧卧床長者或行動不便患者時,預防壓傷(壓瘡)是護理工作的重點之一。

首先,應定時為患者轉身及改變姿勢,或全天候使用氣墊床、減壓坐墊等輔助設備,以分散壓力,避免皮膚長時間集中受壓。

其次,照顧者在扶抱或移動患者時,必須掌握正確的施力技巧與姿勢,減少在換片、清潔及更換衣物過程中對皮膚造成剪力與磨擦傷害。

第三,在洗澡或抹身時,應仔細檢查皮膚受壓部位是否出現異常紅腫(第1期壓傷)或水泡(第2期壓傷),並及早介入處理,以防傷口惡化。

第四,建議在高風險皮膚區域(如臀部、腳踭)使用活膚油,促進血液循環以提升皮下含氧量、改善皮膚質素,強化皮膚抵抗力。

若患者有失禁問題,更需特別關注臀部皮膚的保護。建議使用防水透氣型潤膚霜,在形成保護膜的同時,讓皮膚保持乾爽與透氣,減少排泄物對皮膚的侵蝕與刺激,降低壓傷風險。

-

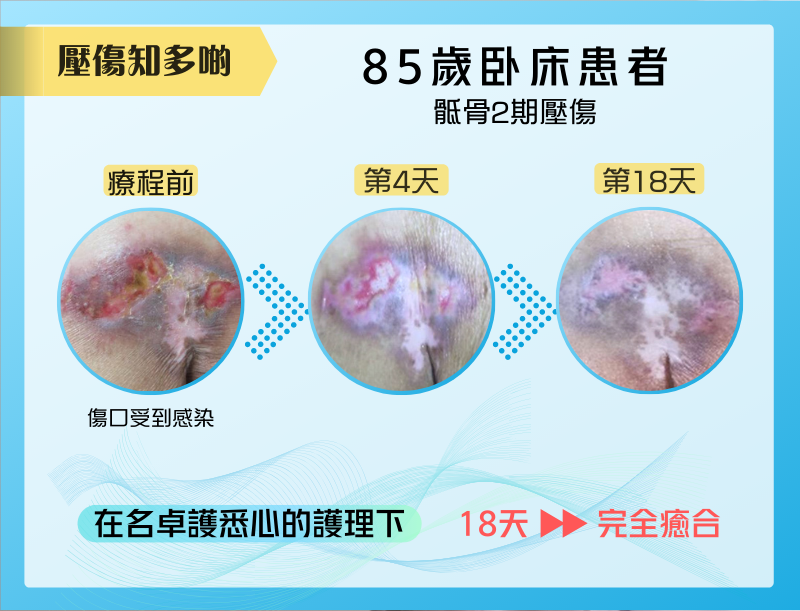

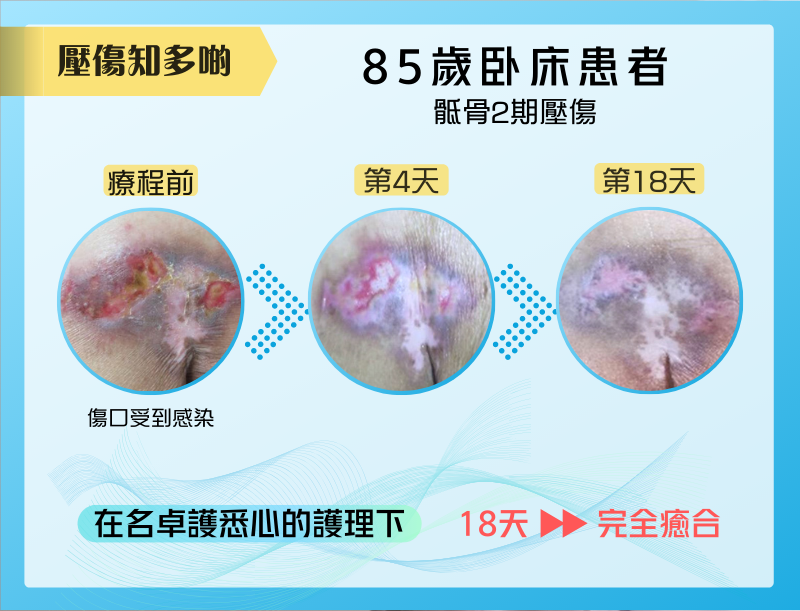

個案1:壓傷2期 18天迅速康復

個案中的糖尿病患者(女,85歲)長期卧床,曾接受部份腎臟切除及髖關節手術,於臀部對上的骶骨處形成兩個被乾痂覆蓋的第2期壓傷。

由於情況不容忽視,顧問護士吳美君(May Ng)為患者制定一個以傷口清創、預防排泄物污染傷口、控制感染及促進傷口癒合為主的護理方案。

4天後,傷口面積明顯縮小,最終在18天內順利癒合。

專科護士團隊亦教導患者家人適合的減壓措施和用品,預防壓傷再次形成。

-

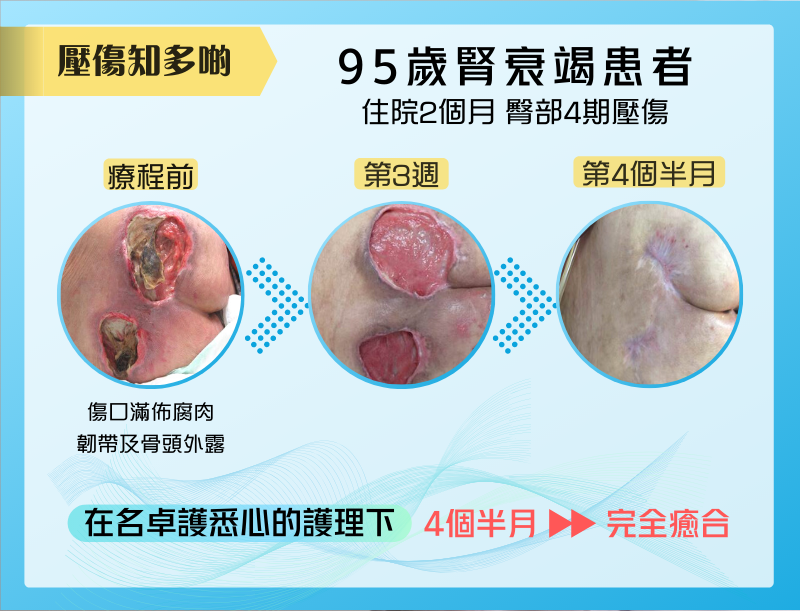

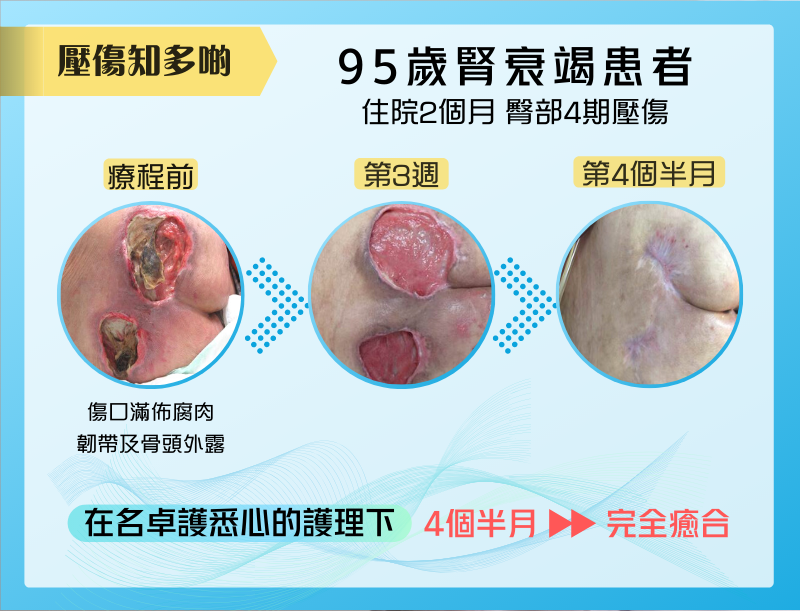

個案2:壓傷4期 4個半月康復

個案中的患者(女,95歲)因急性膽管炎、胰臟炎、敗血症、肺炎及急性腎衰竭住院兩個月,出院時臀部有兩個4期壓傷,可見韌帶及骨骼,並滿佈腐肉。

由於情況不容忽視,顧問護士吳美君(May Ng)為患者制定一個以傷口清創、傷口感染控制及促進傷口癒合主的護理方案。

在第3週,傷口已經明顯變淺,進度良好,最終在第4個半個順利癒合。

專科護士團隊亦教導家人為患者臀部減壓、失禁護理和補充營養等能有效促進傷口癒合及預防再次形成壓傷等要點。

-

壓傷患者多是長期卧床人士及長者

研究顯示,約10–25%的長者曾患有壓傷(又稱壓瘡或褥瘡),而在不同照顧環境中,發生率亦有顯著差異:醫院最高可達30%、安老院約23%、家居照顧則約為4%。壓傷的形成主要源於持續壓力、剪力與磨擦力對皮膚及底層組織造成損害,而營養不良、皮膚質素下降、動靜脈血管病變、糖尿病及低血壓等因素則會進一步提高患病風險,特別是在高齡及體弱群體中更為常見。

皮膚中的微絲血管只能承受約12–32mmHg的壓力,當壓力超過此範圍,便會阻礙血液循環,導致細胞缺氧壞死,最終形成壓傷。由於骨突位置(如腳踭、肩胛骨、手肘、耳朵等)皮下脂肪與肌肉較少,承壓能力低,成為壓傷的高危部位。例如,臥床時腳踭可能承受50–94mmHg壓力,坐下時臀部更可達100–150mmHg,遠超微絲血管的承受範圍。

除了壓力因素外,照顧者在日常護理過程中所施加的剪力與磨擦力亦不可忽視。如在扶抱、更換衣物或換片時施力不當,患者皮膚可能受到拉扯與摩擦,導致表皮撕裂或深層組織損傷。若患者有失禁問題,臀部長期接觸排泄物,皮膚受潮與受侵蝕,亦會大幅降低皮膚屏障功能,增加壓傷風險。

-

認識壓傷分期

壓傷(又稱壓瘡)是一種因長期受壓、剪力或磨擦力導致皮膚及底層組織壞死的慢性傷口。研究指出,若處理不當,潰爛傷口可持續數月甚至數年不癒合,對患者造成極大痛苦,尤其在長者照顧與臨床護理中更需高度關注。

壓傷根據嚴重程度可分為第1至第4期,另有不能分期及深層細胞受損兩類特殊情況::

【第1期】患處皮膚持續發紅 -> 此階段可在患處使用活膚油或含氧護膚產品,提升皮下含氧量,改善皮膚質素,並加強局部血液循環。

【第2期】表淺傷口或有水泡 -> 建議患者立即諮詢醫護人員,以防傷口進一步感染。

【第3、4期】傷口潰爛嚴重,可能曝露皮下脂肪、肌肉、筋腱甚至骨骼 -> 此階段需接受專科傷口護理,切勿延誤就醫。

【不能分期】傷口被焦痂覆蓋 -> 需由專科護士或傷口治療團隊進行診斷與處理

【深層細胞受損】傷口深處呈現瘀黑、紫紅色,甚至有血泡 -> 此類傷口亦需專科診斷與個人化護理方案,以防惡化成深層潰瘍

-

預防壓傷要訣:為脆弱皮膚「減壓」

在照顧卧床長者或行動不便患者時,預防壓傷(壓瘡)是護理工作的重點之一。

首先,應定時為患者轉身及改變姿勢,或全天候使用氣墊床、減壓坐墊等輔助設備,以分散壓力,避免皮膚長時間集中受壓。

其次,照顧者在扶抱或移動患者時,必須掌握正確的施力技巧與姿勢,減少在換片、清潔及更換衣物過程中對皮膚造成剪力與磨擦傷害。

第三,在洗澡或抹身時,應仔細檢查皮膚受壓部位是否出現異常紅腫(第1期壓傷)或水泡(第2期壓傷),並及早介入處理,以防傷口惡化。

第四,建議在高風險皮膚區域(如臀部、腳踭)使用活膚油,促進血液循環以提升皮下含氧量、改善皮膚質素,強化皮膚抵抗力。

若患者有失禁問題,更需特別關注臀部皮膚的保護。建議使用防水透氣型潤膚霜,在形成保護膜的同時,讓皮膚保持乾爽與透氣,減少排泄物對皮膚的侵蝕與刺激,降低壓傷風險。

-

個案1:壓傷2期 18天迅速康復

個案中的糖尿病患者(女,85歲)長期卧床,曾接受部份腎臟切除及髖關節手術,於臀部對上的骶骨處形成兩個被乾痂覆蓋的第2期壓傷。

由於情況不容忽視,顧問護士吳美君(May Ng)為患者制定一個以傷口清創、預防排泄物污染傷口、控制感染及促進傷口癒合為主的護理方案。

4天後,傷口面積明顯縮小,最終在18天內順利癒合。

專科護士團隊亦教導患者家人適合的減壓措施和用品,預防壓傷再次形成。

-

個案2:壓傷4期 4個半月康復

個案中的患者(女,95歲)因急性膽管炎、胰臟炎、敗血症、肺炎及急性腎衰竭住院兩個月,出院時臀部有兩個4期壓傷,可見韌帶及骨骼,並滿佈腐肉。

由於情況不容忽視,顧問護士吳美君(May Ng)為患者制定一個以傷口清創、傷口感染控制及促進傷口癒合主的護理方案。

在第3週,傷口已經明顯變淺,進度良好,最終在第4個半個順利癒合。

專科護士團隊亦教導家人為患者臀部減壓、失禁護理和補充營養等能有效促進傷口癒合及預防再次形成壓傷等要點。

銅鑼灣專科護士中心

銅鑼灣專科護士中心